| This page in English! |

EinschalerMonoplacophora Odhner, 1940 (Synonyme: Tryblidiacea Wenz, 1938, in Lemche, 1957; Tryblidia Lemche, 1957) |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Artenzahlen der Mollusca, verteilt auf Untergruppen, prozentual. Quellen: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Mollusca LINNAEUS, 1758. | |||||||||||||||||||||||||||||||||

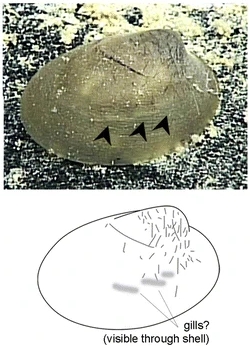

Dorsal-Ansicht von Neopilina galatheae. Unten: seitl. Ansicht. Quelle: Monoplacophora (Univ. Mich. Mus. Zool. 1995). |

Es handelt sich um unscheinbare, napfschneckenähnliche Tiere von etwa 3 cm Schalenlänge, die mit einem Schleppnetz in 3750 Meter Tiefe gefangen wurden. Zunächst wurden die Proben eingelagert, um später in Dänemark von Spezialisten untersucht zu werden. Die Ergebnisse der Untersuchung, die der dänische Zoologe H. Lemche 1957 in einer Arbeit veröffentlichte, überraschten die Fachwelt.

Nicht nur handelte es sich bei dem kleinen Weichtier eindeutig nicht um eine Napfschnecke, vielmehr gehörte es zu einer Gruppe von Weichtieren, die bisher nur als Fossilien bekannt waren und von denen man davon ausging, dass sie im Devon vor 375 Mio. Jahren ausgestorben waren. Nach einer fossilen Gattung der Gruppe namens Pilina nannte Lemche das neu entdeckte Weichtier Neopilina - die neue Pilina.

![]() Lindberg,

D.R. (2009): "Monoplacophorans and the origin and relationships of mollusks".

Evolution: Education and Outreach. 2 (2): 191–203. (PDF).

Lindberg,

D.R. (2009): "Monoplacophorans and the origin and relationships of mollusks".

Evolution: Education and Outreach. 2 (2): 191–203. (PDF).![]() Geologische Zeitalter (Zeittafel).

Geologische Zeitalter (Zeittafel).

Betrachtet man Neopilina in der Rückenansicht, so scheint sie tatsächlich einer Napfschnecke zu ähneln. Eine napfähnliche Schale bedeckt die gesamte Rückenseite des Tieres. Bei einem Exemplar entdeckte man sogar Überreste des Embryonalgewindes, also war die Schale von Neopilina sogar ähnlich gewunden, wie die einer Schnecke.

Jedoch, und das ist die erste der vielen Besonderheiten von Neopilina: Die Schalenspitze zeigt nach vorne, nicht nach hinten oder zur Seite, wie bei allen Schnecken. Das einzige bekannte Weichtier, dessen Schale nach vorne gewunden ist, ist Nautilus, ein Kopffüßer. Querschnitte durch die Schale von Neopilina ergaben, dass es sich um eine echte Weichtierschale mit dem bekannten dreischichtigen vertikalen Aufbau handelte. Ebenso, wie bei anderen Weichtieren wird die Schale von der rückenseitigen Epidermis, dem Mantel, gebildet.

Quelle: Biodidac, weitere Bearbeitung: R. Nordsieck. |

Gelb: Nervensystem; Orange: Exkretionsorgane; Rot: Herz und Kiemen; Dunkelrot: Muskulatur. |

Neopilina sp., das Tier kriecht nach rechts. Quelle: Sigwart, J.D. et al. (2019) (Link). |

Das Nervensystem von Neopilina mutet ebenfalls sehr urtümlich an. Seitlich verlaufen jeweils zwei Nervenbahnen, ein Pleuralnerv (Mantelnerv) und ein Pedalnerv (Fußnerv), die jeweils am Hinterende des Tieres verschmelzen, so dass ein geschlossener Nervenring entsteht. Untereinander sind die beiden Hauptnerven durch Querverbindungen (Konnektive) verbunden, so dass der Eindruck eines Strickleiter-Nervensystems entsteht, wie es für Gliederfüßer (Arthropoda) typisch ist. Nervenknoten (Ganglien) fehlen Neopilina.

Zusammenfassend weist Neopilina also sowohl hoch entwickelte, als auch urtümliche Merkmale auf: Die Schale qualifiziert Neopilina einerseits eindeutig als hoch entwickeltes Weichtier vom Bauplan der Conchiferen, wie Schnecken und Muscheln. Im Gegensatz dazu stehen die Käferschnecken (Polyplacophora) und die so genannten schalenlosen Stachelweichtiere oder Wurmmollusken Caudofoveata und Solenogastres, denen eine vollständig ausgebildete Schale fehlt, und die stattdessen Kalkschuppen oder -stacheln als Schutz einsetzen. Andererseits deuten aber viele Anzeichen der Anatomie von Neopilina auf einen sehr urtümlichen Bauplan hin, wie er außerdem nur noch eben bei den Polyplacophora, Caudofoveata und Solenogastres zu finden ist, von denen sich Neopilina eben durch die fortschrittliche Schale unterscheidet.

Nach Lemches Veröffentlichungen von 1957 ging die Fachwelt allgemein davon aus, das fehlende Urweichtier gefunden zu haben. Dagegen spricht vor allem die deutliche Conchiferen-Schale, so dass man heute davon ausgeht, dass die übrigen Conchiferen und die Klasse Monoplacophora mit Neopilina und ihren ansonsten seit dem Devon ausgestorbenen Verwandten von gemeinsamen Vorfahren abstammen.

Die Monoplacophora haben sich von der Entwicklungslinie frühzeitig abgespalten, was die Kombination von Conchiferen-Merkmalen und Merkmalen altertümlicher Weichtiere erklären würde. Die den Anneliden ähnlichen Merkmale dieser urtümlichen Weichtiere (das strickleiterartig aufgebaute Nervensystem und die serial angeordneten Nephridien), hält man heute für abgeleitete, also neu entstandene Merkmale.

Systematik

Heute wird unter der Klassenbezeichnung Monoplacophora neben vier fossilen nur eine rezente Ordnung, Neopilinida mit etwa 25 rezenten Arten, aufgeführt.

Klasse: Monoplacophora Odhner, 1940

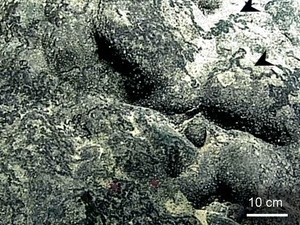

Fraßspuren von Neopilina sp. am "Utu"-Seeberg nahe Ameri- kanisch Samoa. |

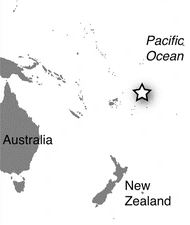

Lage des "Utu"-Seeberges. |

Neopilina sp. am "Utu"-Seeberg in 3837 m Tiefe. Quelle: Sigwart, J.D. et al. (2019) (Link). |

![]()

![]() Ordnung: Neopilinida Lauterbach, 1983

Ordnung: Neopilinida Lauterbach, 1983

![]()

![]() Überfamilie: Neopilinoidea Knight & Yochelson, 1958

Überfamilie: Neopilinoidea Knight & Yochelson, 1958

![]()

![]() Familie: Neopilinidae Knight & Yochelson, 1958

Familie: Neopilinidae Knight & Yochelson, 1958

![]()

![]() Unterfamilie: Neopilininae Knight & Yochelson, 1958

Unterfamilie: Neopilininae Knight & Yochelson, 1958

![]()

![]() Gattung:

Adenopilina Starobogatov & Moskalev, 1987

Gattung:

Adenopilina Starobogatov & Moskalev, 1987

![]()

![]() Gattung:

Laevipilina J. H. McLean, 1979

Gattung:

Laevipilina J. H. McLean, 1979

![]()

![]() Gattung:

Monoplacophorus Moskalev, Starobogatov & Filatova, 1983

Gattung:

Monoplacophorus Moskalev, Starobogatov & Filatova, 1983

![]()

![]() Gattung:

Neopilina Lemche, 1957: Neopilina galatheae Lemche, 1957

Gattung:

Neopilina Lemche, 1957: Neopilina galatheae Lemche, 1957

![]()

![]() Gattung:

Vema A. H. Clarke & Menzies, 1959

Gattung:

Vema A. H. Clarke & Menzies, 1959

![]()

![]() Unterfamilie: Veleropilininae Starobogatov & Moskalev, 1987

Unterfamilie: Veleropilininae Starobogatov & Moskalev, 1987

![]()

![]() Gattung:

Micropilina Warén, 1989

Gattung:

Micropilina Warén, 1989

![]()

![]() Gattung:

Veleropilina Starobogatov & Moskalev, 1987

Gattung:

Veleropilina Starobogatov & Moskalev, 1987

![]()

![]() Ordnung: Sinuitopsida (fossil)

Ordnung: Sinuitopsida (fossil)

![]()

![]() Unterklasse: Tergomya (fossil)

Unterklasse: Tergomya (fossil)

![]()

![]() Ordnung: Tryblidiida (fossil)

Ordnung: Tryblidiida (fossil)

![]() Quelle:

MolluscaBase eds. (2025).

Monoplacophora Odhner, 1940.

Quelle:

MolluscaBase eds. (2025).

Monoplacophora Odhner, 1940.

Letzte Änderung: 01.10.2025 (Robert Nordsieck).