| This page in English! |

|

Schnecken (Gastropoda) - Eine Zusammenfassung |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Artenzahlen der Mollusca, verteilt auf Untergruppen, prozentual. Quellen: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Mollusca LINNAEUS, 1758. | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Schnecken kennt jeder: Langsam kriechend, mit gewundenem Häuschen auf dem Rücken – oder auch ohne, als Nacktschnecke – begegnen sie uns in Gärten, Wäldern, an Mauern, Felsen und manchmal auch in der Küche. Aber Schnecken sind weit mehr als langsame Gartenbesucher: Sie gehören zu den erfolgreichsten Tiergruppen überhaupt: Es gibt nach unterschiedlichen Quellen etwa 65.000 - 80.000 Schneckenarten - das sind ca. 76% aller Weichtiere (vgl. Tabelle oben)!

Weinbergschnecken (Helix pomatia) sind Landschnecken. Bild: Robert Nordsieck. |

Schlammschnecke (Lymnea stagnalis) und Blasenschnecke (Physella acuta) sind Süßwasserschnecken. Bild: Lars Peters. |

Wellhornschnecken (Buccinum undatum), sind Meeresschne- cken. Bild: Guido Schmitz (iNaturalist). |

![]() Naturkundemuseum Leipzig

(School's Out Podcast auf YouTube):

Naturkundemuseum Leipzig

(School's Out Podcast auf YouTube):

|

Hätten Sie gewusst? Die Wellhornschnecke ist eines der wenigen Weichtiere der Nordsee, das als aktiver Räuber Muscheln jagt. Dabei nutzt sie ihre Raspelzunge (Radula) wie einen Bohrer – ein Prozess, der Stunden dauern kann, aber meist tödlich endet…

zumindest

für die Muschel.

|

Allein im Meer sind Schnecken weit verbreitet: von Küstenfelsen über Korallenriffe bis zu den geheimnisvollen heißen Tiefseequellen (Hot Vents). Manche Meeresschnecken sind farbenprächtig wie exotische Vögel, andere so bizarr, dass man kaum glaubt, es mit Schnecken zu tun zu haben. Ihre Buntheit liegt oft daran, dass im Meer Tarnung nicht immer eine zentrale Rolle spielt – doch auch hier gibt es Ausnahmen: Napfschnecken (Patellidae) etwa tarnen sich hervorragend durch Algenbewuchs und sind kaum als Schnecken zu erkennen.

Wellhornschnecken (Buccinidae) hingegen sind räuberische Meeresschnecken, die auf dem Ozeanboden Jagd auf Austern und andere Muscheln machen, die sie mit der Radula anbohren und anschließend fressen. Wellhornschnecken verwenden auch ihren Fuß, um die Muschel daran zu hindern, ihre Schalenklappen zu schließen.

Auch im Süßwasser sind zahlreiche Schneckenarten zu finden. So kennt man die Große Schlammschnecke (Lymnaea stagnalis) etwa aus vielen Gartenteichen. Im Gegensatz zu ihren hungrigen Verwandten im Gemüsebeet ist sie ein ruhiger Wasserbewohner, der nur selten schädlich wird. Andere Süßwasserschnecken, wie die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke (Potamopyrgus antipodarum), sind wichtige Bioindikatoren: Wenn nur noch sie in einem Gewässer vorkommt, ist dies oft ein Hinweis auf Überdüngung und eine stark eingeschränkte Lebensgemeinschaft.

An Land haben es besonders die Landlungenschnecken (Stylommatophora) zu großer Formenvielfalt gebracht. Schnecken leben in fast allen terrestrischen Lebensräumen, solange diese nicht zu trocken sind. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Bodenbeschaffenheit: Viele Arten bevorzugen kalkreiche Böden, die ihnen sowohl Baumaterial für das Gehäuse als auch nährstoffreiche Vegetation und gute Deckung bieten.

Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, findet Schnecken fast überall – an Baumrinden, unter Holz, in Gebüschen, an Mauern und natürlich in Gärten.

Glatte Schließmundschnecke (Cochlodina laminata) aus dem Wienerwald. Bild: Martina Eleveld. |

Mündung von Cochlodina laminata. Bild: Martina Eleveld. |

Schließmundschnecken findet man aber auch hierzulande an Mauern, Felsen und an Baumstämmen, wo sie Algen abweiden. Da die meisten Schließmundschnecken nur wenige Zentimeter groß werden, braucht man allerdings ein gutes Auge, um sie zu erkennen.

![]() Schließmundschnecken (Clausiliidae).

Schließmundschnecken (Clausiliidae).

![]() Hartmut Nordsieck auf hnords.de:

"The Science of Door Snails".

Hartmut Nordsieck auf hnords.de:

"The Science of Door Snails".

Weinbergschnecke (Helix pomatia). Bild: Iris Eleveld. |

|

|

Die "Spanische" Wegschnecke? Die Spanische Wegschnecke war früher bekannt als Arion lusitanicus, nachdem man annahm, sie sei durch den Menschen von der Iberischen Halb- insel und Südfrankreich nach Mitteleuropa einge- schleppt worden. Mittlerweile hat man jedoch herausgefunden, dass Arion lusitanicus in seinem "ursprünglichen" Ver- breitungsgebiet immer noch vorkommt, und vor allem, dass er genetisch nicht identisch mit der großen braunen Wegschnecke übereinstimmt, wie sie in Mitteleuropa und an anderen Orten auf der Welt anzutreffen ist. Daher wird diese Art heute passenderweise Arion vulgaris, die Gemeine Weg- schnecke, genannt. Woher sie ursprünglich gekom- men ist, ist noch immer nicht ganz klar. |

Sie zählt zu den wenigen Schneckenarten, die auch heute noch wirtschaftlich genutzt und gezüchtet werden.

![]() Landschnecken.

Landschnecken.

![]() Wirtschaftliche Schneckenzucht.

Wirtschaftliche Schneckenzucht.

Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) aus Wien. Bild: Robert Nordsieck. |

Paarung der Spanischen Wegschnecke (Arion vulgaris). Bild: Martina Eleveld. |

![]() Die

Invasion der spanischen Wegschnecken.

Die

Invasion der spanischen Wegschnecken.

Weltweit sind auch andere Schnecken zu Agrarschädlingen geworden, besonders wenn sie vom Menschen an Orten ausgesetzt wurden, an denen ihnen die natürlichen Feinde fehlen. Dazu zählt z.B. die Ostafrikanische Achatschnecke (Lissachatina fulica), die zum Teil als Speiseschnecke gezüchtet wurde und dann aus den Gehegen entkommen konnte. Auf der anderen Seite wurde die Rosige Wolfsschnecke (Euglandina rosea) vom Menschen auf verschiedenen polynesischen Inseln ausgesetzt, um den ebenfalls eingeschleppten Achatschnecken Herr zu werden, jedoch verfolgten die Wolfsschnecken eher die endemischen kleinen Partula-Schnecken (Partulidae), die aus diesem Grund in der Freiheit nahezu ausgestorben sind und teilweise nur noch in Zoologischen Gärten und ähnlichen Institutionen überleben.

Dabei ist keineswegs jede Schneckenart ein Schädling – im Gegenteil: Viele Arten sind wichtige Glieder im Ökosystem und dienen unter anderem Igeln, Erdkröten und Vögeln als Nahrung. Wer Schneckenkorn einsetzt, schadet oft unbeabsichtigt auch diesen Nützlingen.

Eine weitere wichtige Aufgabe von Schnecken in der Natur ist, dass sie bei der Bodenbildung und der Anreicherung des Bodens mit organischer Materie helfen, indem sie beispielsweise zerfallende organische Materie (sogenannter Detritus) fressen. Daher gibt es auch im Garten durchaus nützliche Nacktschnecken: So helfen Schnegel (Limacidae) zum Beispiel bei der Kompostierung: Neben verwelkender Nahrung, Pilzen und Flechten frisst etwa der Tigerschnegel (Limax maximus) außerdem manchmal auch andere Schnecken und deren Gelege. Nachdem er meistens im Garten in nicht so großer Zahl vorkommt, hilft sein Beitrag jedoch nur wenig gegen die Ausbreitung schädlicher Nacktschnecken, wie der Spanischen Wegschnecke. Aber dennoch fällt auch er oftmals der allgemeinen Verfolgung von Nacktschnecken zum Opfer. Aber dennoch kommen Schnecken oft auch in Komposthaufen vor, wo sie einen wertvollen Beitrag zur Kompostierung leisten.

![]() Schnecken im Garten.

Schnecken im Garten.

![]() Schnegel

(Limacidae).

Schnegel

(Limacidae).

Eine von Leucochloridium spec. befallene Bernsteinschnecke (Succinea putris). Bild: Christian Fuchs. |

Die Kleine Sumpfschnecke oder Leberegelschnecke (Galba truncatula) gehört zu den Zwischenwirten des Leberegels. Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Ein besonders auffälliger Fall ist Leucochloridium paradoxum, ein parasitischer Saugwurm, dessen Larven in die Fühler bestimmter Bernsteinschnecken (Succinea putris) einwandern. Dort bilden sie pulsierende, grünlich gestreifte "Sporozysten", die wie Raupen aussehen. Die befallene Schnecke verhält sich untypisch, verlässt schattige Verstecke und klettert an exponierte Stellen – ein gefundenes Fressen für Vögel, den Hauptwirt des Parasiten. So wird der komplexe Lebenszyklus des Parasiten vollendet.

Doch nicht nur Vögel sind betroffen. In tropischen Regionen übertragen Süßwasserschnecken die Larven des Pärchenegels (Schistososoma mansoni), des Erregers der Bilharziose (Schistosomiasis) – einer schweren Wurmerkrankung, an der jährlich Millionen Menschen erkranken.

![]() Verbreitung

der Bilharziose (Schistosomiasis) weltweit (Neues Fenster). Quelle:

WHO (Wikipedia).

Verbreitung

der Bilharziose (Schistosomiasis) weltweit (Neues Fenster). Quelle:

WHO (Wikipedia).

In Europa treten hingegen andere parasitische Infektionen auf, wie zum Beispiel der große Leberegel (Fasciola hepatica), der Weidetiere befällt, oder Lungenwürmer, die Hunde oder Katzen befallen können. Zu dessen Zwischenwirten gehören unter anderem Schlammschnecken, wie die Kleine Sumpfschnecke oder Leberegelschnecke (Galba truncatula).

![]() Großer Leberegel (Fasciola

hepatica).

Großer Leberegel (Fasciola

hepatica).

Im Gegensatz dazu sind Zwischenwirte des Kleinen Leberegels (Dicrocoelium lanceolatum) viele Wärme oder Trockenheit liebende Schneckenarten, wie Heideschnecken (Helicella u.a.), Zebraschnecken (Zebrina detrita) u.a.

![]() Kleiner Leberegel (Dicrocoelium

lanceolatum).

Kleiner Leberegel (Dicrocoelium

lanceolatum).

Für Menschen besteht in Mitteleuropa heute meist nur ein sehr geringes Risiko – dennoch zeigt sich: Schnecken sind auch aus medizinischer Sicht eine interessante und nicht zu unterschätzende Tiergruppe.

![]() Parasitismus: Schnecken als Zwischenwirte.

Parasitismus: Schnecken als Zwischenwirte.

Auf einer Schneckenfarm in Elgg (Schweiz). Bild: Robert Nordsieck. |

Ulmer Schachtel bei Kellheim (Donau). Kupferstich (1839), |

Vor allem in Ost- und Südosteuropa, sowie in der Türkei, werden Speiseschnecken auch weiterhin in der Natur gesammelt – in der Türkei etwa handelt es sich dabei häufig um die Gestreifte Weinbergschnecke (Helix lucorum).

In Mitteleuropa ist Helix pomatia, nicht zuletzt infolge der intensiven Sammeltätigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, stellenweise selten geworden und steht daher unter Schutz.

Historisch wurden Schnecken auch in sogenannten Schneckengärten gehalten, etwa in Klöstern – denn: Schnecken wurden nicht als Fleisch betrachtet und durften nach damaligem Verständnis auch während der Fastenzeit gegessen werden.

Ein Zentrum der deutschen Schneckenzucht war damals das württembergische Lautertal in der Schwäbischen Alb, aufgrund des kalkreichen Bodens eine sehr schneckenfreundliche Gegend. Von hier wurden die Schnecken nach Ulm gebracht und von dort mit besonderen Schiffen, den sogenannten Ulmer Schachteln, donauabwärts verschifft, um die an der Donau liegenden Klöster zu besiedeln. Jedoch fuhren die Ulmer Schachteln noch viel weiter: Bis nach Wien, wo die Schwaben die Märkte und den Hof der Habsburger belieferten.

![]() Wirtschaftliche Schneckenzucht.

Wirtschaftliche Schneckenzucht.

![]() Albschneckler:

Schneckenzucht im Lautertal.

Albschneckler:

Schneckenzucht im Lautertal.

![]() Gugumuck.com: Wiener

Schneckenmanufaktur: Schneckenfarm in Rothneusiedl bei Wien.

Gugumuck.com: Wiener

Schneckenmanufaktur: Schneckenfarm in Rothneusiedl bei Wien.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Schale eine Ober- (links) und eine Unterseite (Mitte) hat, sie ist also asymmetrisch rechts gewunden. |

|

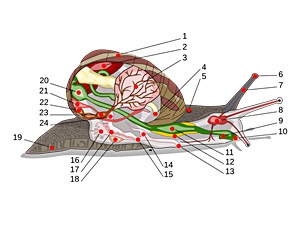

Morphologie - Was ist das? In der Biologie bezeichnet man das Fachgebiet, das sich mit dem Bau und der Funktion der Körperteile und Organe eines Lebewesens beschäftigt, als  Im Allgemeinen kann man, wie auch auf dieser Seite, die innere und die äußere Morphologie der Weinbergschnecke unterscheiden. Während man die äußere Morphologie des Tieres durch reine Betrachtung des lebenden Organismus erkennen kann, muss man die Schnecke für die Untersuchung der inneren Morphologie abtöten und sezieren. Dadurch lassen sich die Organe nur schwer in ihrer Funktion im lebenden Tier beobachten. |

Dennoch kann man Schnecken auch deutlich von anderen Weichtieren unterscheiden: Schnecken besitzen einen Kopf mit Fühlern, wodurch sie sich deutlich von den Muscheln unterscheiden, die keinen Kopf besitzen. Außerdem, und das ist das wichtigste Merkmal, an dem man Schnecken erkennen kann: Ihre Schale ist einteilig und (im Gegensatz zu der zweiklappigen Schale der Muscheln) spiralig gewunden. Im Gegensatz zur Schale der Kopffüßer (z.B. des rezenten Nautilus oder der fossilen Ammoniten) ist die Schale der Schnecken aber durch den Vorgang der Torsion asymmetrisch auf eine Seite gewunden.

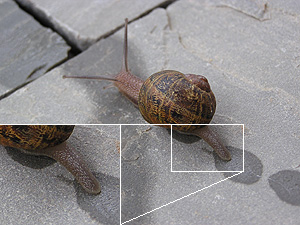

Bei vielen Schneckenarten, etwa der einheimischen Riemenschnecke (Helicodonta obvoluta), oder den wasserlebenden Posthornschnecken (Planorbidae), erkennt man das auf den ersten Blick nicht so gut: Jedoch kann man bei jeder Schneckenschale immer eine Ober- und eine Unterseite unterscheiden (vgl. Bild links).

Da auf Englisch alle schalentragenden Weichtiere als "shells" bezeichnet werden, neigt man dazu, vor allem Meeresschnecken auch als Muscheln zu bezeichnen. Dies entspricht aber durchaus nicht den Tatsachen, wie auch Hofrat Dr. Oliver Paget, der frühere Leiter der Molluskensammlung im Naturhistorischen Museum in Wien, in einem Gedicht in humorvoller Weise klargelegt hat:

Eine Schlammschnecke (Lymnaea stagnalis) kriecht an der Wasseroberfläche. Bild: Robert Nordsieck. |

|

Unterseite einer kriechenden Weinbergschnecke. Die dunklen Querstreifen stellen Wellenbewegungen der Fußsohle dar, mit denen sich die Schnecke fortbewegt. Am linken Bildrand hinter- lässt die Schnecke ihre charakteristische Schleimspur. Bild: Robert Nordsieck. |

![]() Der

Schleim.

Der

Schleim.

![]() Die Fortbewegung.

Die Fortbewegung.

Doch nicht alle Schneckenfüße sind gleich: Je nach Lebensweise haben sich Form und Funktion des Fußes stark spezialisiert:

Viele Nacktschnecken, etwa aus den Gattungen Arion und Deroceras, ziehen sich bei Trockenheit in den Boden zurück, um nicht zu vertrocknen. Ohne die Schutzfunktion eines Gehäuses ist dies für die Nacktschnecken überlebenswichtig. Einige räuberische Schnecken wie die Rucksackschnecken (Daudebardiidae oder Testacellidae) nutzen ihren spitz zulaufenden Körper und den kräftigen Fuß gezielt, um im Boden nach Regenwürmern zu jagen – ein Leben fast vollständig im Untergrund. Eine andere Nacktschnecke, die walisische Geisterschnecke (Selenochlamys ysbryda) verbringt sogar fast ihr gesamtes Leben unterirdisch und wurde daher erst sehr spät nachgewiesen.

Gestreifte Weinbergschnecke (Helix lucorum) kriecht auf einer Messerklinge. Bild: Robert Nordsieck. |

![]() Bilderserie: Gestreifte Weinbergschnecke

(Helix lucorum) kriecht über einer

Messerklinge.

Bilderserie: Gestreifte Weinbergschnecke

(Helix lucorum) kriecht über einer

Messerklinge.

Einige Meeresschnecken, wie die Große Flügelschnecke (Aliger gigas), nutzen ihren sichelförmigen Schalendeckel (Operculum, s.u.) wie einen Katapultarm, mit dem sie sich ruckartig vom Meeresboden abstoßen können. Diese eigenwillige "Sprungtechnik" dient zur Flucht vor Fressfeinden – und hat der Art, die den sichelförmigen Schalendeckel auch zur Verteidigung nutzt, den Beinamen Fechterschnecke eingebracht (s.u.). Die kanadischen "Jumping Slugs" (Hemphillia dromedarius) wiederum setzen ebenfalls ruckartige Fußbewegungen ein, um sich bei Gefahr blitzartig vom Fleck zu bewegen.

Baumbewohnende Schnecken wie Amphidromus inversus oder manche tropischen Bernsteinschnecken besitzen besonders haftstarke Füße, mit denen sie auf glatten Oberflächen kriechen können – oft sogar kopfüber an Blattunterseiten. Auch viele heimische Gehäuseschnecken, etwa Bänderschnecken (Cepaea) oder Schließmundschnecken (Clausiliidae), sind hervorragende Kletterer.

Clione limacina, Clionidae. Nordmeer. Bild: Kevin Raskoff (Quelle). |

Bei frei im offenen Meer lebenden Meeresnacktschnecken wie dem See-Engel (Clione limacina) ist der Fuß vollständig zu zwei seitlich sitzenden "Schwimmflügeln" umgebildet. Diese Flügelschnecken (Pteropoda) leben pelagisch, schweben durch das Wasser und schlagen rhythmisch mit ihren Flügeln, um sich fortzubewegen – eine sehr spezialisierte Lebensweise.

Landnacktschnecken wie der Tigerschnegel (Limax maximus) besitzen oft einen relativ breiten Fuß, dessen Form die Haftfläche vergrößert – wichtig beim Kriechen an senkrechten Flächen oder beim Abseilen an Schleimfäden, wie es bei der Paarung des Tigerschnegels zu beobachten ist. Doch auch andere Nacktschnecken, wie z.B. Wegschnecken (Arionidae) und Ackerschnecken (Agriolimacidae) nutzen den Fuß zusammen mit einem Schleimfaden, um sich von höher gelegenen Positionen "abzuseilen".

![]() Die Paarung des Tigerschnegels (Limax maximus). Playlist auf

YouTube von Martina Eleveld.

Die Paarung des Tigerschnegels (Limax maximus). Playlist auf

YouTube von Martina Eleveld.

Gartenwegschnecke (Arion hortensis) aus England. Bild: Brian Eversham, (Quelle). |

Fußsohle des Schwarzen Schnegels (Limax cinereoniger). Bild: Robert Nordsieck. |

Bei den Weichtieren sind die einzelnen Körperteile weniger deutlich voneinander getrennt als etwa bei den Gliedertieren. Bei Schnecken spricht man daher von Kopf und Fuß zusammen auch vom Kopffuß (Cephalopodium). Der Kopf der Schnecke ist ihr Sinnes- und Orientierungszentrum – was sie deutlich von den Muscheln unterscheidet, die keinen Kopf besitzen.

An der Unterseite des Kopfes beginnt mit der Mundöffnung der Verdauungstrakt, gefolgt vom Schlundbereich, in dem sich die Raspelzunge (Radula) befindet. An der Oberseite des Kopfes befinden sich mehrere Fühler oder andere Sinnesorgane.

Kopf einer Weinbergschnecke mit den charakteristischen vier Fühlern. Bild: Robert Nordsieck. |

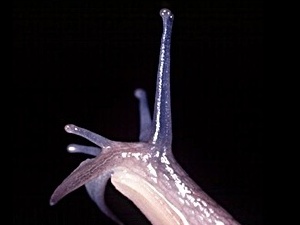

Schnecken besitzen mindestens ein Fühlerpaar. Die größte und artenreichste Gruppe der Schnecken, die Landlungenschnecken (wie z. B. die Weinbergschnecke Helix pomatia), besitzen sogar zwei Fühlerpaare übereinander, die sich getrennt voneinander durch eigene Rückziehmuskeln (Retraktoren) einziehen lassen. An der Spitze des oberen, größeren Fühlerpaars tragen sie jeweils ein Auge in einem Augenknopf. Dies hat den Landlungenschnecken ihren wissenschaftlichen Namen eingebracht: Stylommatophora, die "Stielaugenträger". Im Gegensatz dazu besitzen die wasserlebenden Wasserlungenschnecken (Hygrophila) nur ein Fühlerpaar, das sich nicht einziehen lässt und an dessen Basis sich die Augen befinden.

Weinbergschnecke (Helix pomatia) stülpt einen ihrer Fühler aus. Film: Martina Eleveld. |

Über der Mundöffnung befinden sich die Mundlappen, die ebenfalls Geruchs- oder Geschmacksrezeptoren tragen und der Nahorientierung dienen. So können Schnecken z. B. die Schleimspur anderer Schnecken vermeiden oder verfolgen. Bei manchen landlebenden Raubschnecken, wie etwa der tropischen Rosigen Wolfsschnecke (Euglandina rosea), sind die Mundlappen fühlerartig verlängert. Diese Schneckenart nutzt sie, um Beuteschnecken gezielt entlang ihrer Schleimspur zu verfolgen.

Manche Meeresschnecken, wie z. B. die Seehasen (Aplysiomorpha), besitzen neben ihrem einzelnen Fühlerpaar zusätzlich ein Paar spezialisierter, fühlerartig verlängerter Riechorgane: die sogenannten Rhinophoren.

Augenfühler einer Weinbergschnecke. Bild: Martina Eleveld. |

Die Augen der Schnecken sind unterschiedlich weit entwickelt, aber nach dem gleichen Grundbauplan aufgebaut. Es gibt einfache Becheraugen bei Napfschnecken (Patellidae), Lochkamera-Augen z. B. bei Meerohren (Haliotidae) und Kreiselschnecken (Trochidae), Blasenaugen z. B. bei Sumpfdeckelschnecken (Viviparidae) und einfache Linsenaugen bei der Weinbergschnecke (Helix pomatia).

Gemeinsam ist allen Schneckenaugen, dass – anders als bei Wirbeltieren – die Sinneszellen ins Augeninnere gerichtet sind. Die Augen haben sich also evolutionär anders entwickelt. Selbst die relativ hoch entwickelten Linsenaugen der Weinbergschnecke ermöglichen nur die Wahrnehmung von Licht, Schatten und groben Bewegungen – Farbsehen oder scharfes Sehen ist ihnen nicht möglich.

Nicht alle Sinnesfähigkeiten der Schnecken sind auf den Kopf beschränkt. Auch am übrigen Körper, insbesondere am Fuß, befinden sich Sinneszellen, die z. B. eine Unterscheidung von Licht und Schatten ermöglichen. So besitzen viele Schnecken einen Schattenreflex: Fällt ein plötzlicher Schatten auf sie, ziehen sie sich ins Gehäuse zurück – ein einfacher, aber wirksamer Schutz vor Fressfeinden.

Ene Wellhornschnecke (Buccinum undatum) sucht mit dem Osphradium nach Beute. Den langen Sipho nutzt sie dabei, um sich besser zu orien- tieren. Bild: Peter Jonas, Unterwasser-Welt Ostsee. |

Ein spezialisiertes Gleichgewichtsorgan sind die Statocysten – flüssigkeitsgefüllte Blasen, in denen sich kleine Kalkkörperchen (Statolithen) befinden, die Lageveränderungen registrieren. Meeresschnecken, wie die Wellhornschnecke (Buccinum undatum) und einige Süßwasserschnecken (z.B. Sumpfdeckelschnecken, Viviparidae) besitzen zusätzlich Osphradien – Sinnesorgane in der Mantelhöhle, mit denen sie die Wasserqualität "prüfen" und in manchen Fällen auch nach Artgenossen oder Beutetieren suchen können.

![]() Die Sinnesorgane der

Schnecken.

Die Sinnesorgane der

Schnecken.

|

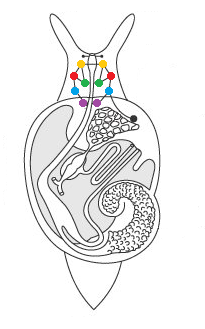

![]() Bild rechts: Nervensystem einer

Lungenschnecke (Pulmonata). Lage der unterschiedlichen Ganglien im Körper der

Schnecke. Gelb: Cerebralganglien. Rot: Pleuralganglien. Grün: Pedalganglien.

Blau: Parietalganglien. Violett: Visceralganglion. Diese Situation stellt schon

eine hohe Konzentration der Ganglien dar, die bei anderen Schneckengruppen

teilweise noch im Körper verteilt sind.

Bild rechts: Nervensystem einer

Lungenschnecke (Pulmonata). Lage der unterschiedlichen Ganglien im Körper der

Schnecke. Gelb: Cerebralganglien. Rot: Pleuralganglien. Grün: Pedalganglien.

Blau: Parietalganglien. Violett: Visceralganglion. Diese Situation stellt schon

eine hohe Konzentration der Ganglien dar, die bei anderen Schneckengruppen

teilweise noch im Körper verteilt sind.

Quelle: KAESTNER,

A.: Lehrbuch der Speziellen Zoologie (Gustav Fischer, 1996), verändert.

![]() Das Nervensystem der

Schnecken.

Das Nervensystem der

Schnecken.

![]() Seitenanfang.

Seitenanfang.

![]() Beginn des Kapitels.

Beginn des Kapitels.

Ein Großteil der inneren Organe der Schnecke befindet sich im Eingeweidesack – einer rückenseitigen Erweiterung des Fußes. Dieser wird von einer zähen Hautschicht geschützt, dem sogenannten Mantel (Pallium). Der Mantel hat neben seiner Schutzfunktion noch eine weitere zentrale Aufgabe: Zellen in seiner Oberfläche scheiden Kalkmaterial aus, das zur Bildung und Reparatur der Schale dient – jenes charakteristischen Gehäuses, das die meisten Schnecken tragen.

Bei manchen Schneckengruppen, wie etwa der Spanischen Wegschnecke (Arion vulgaris) – wurde die Schale im Laufe der Evolution zurückgebildet, um die Beweglichkeit zu erhöhen. Bei diesen Nacktschnecken übernehmen der Mantel und der besonders zähe Körperschleim die Schutzfunktion.

Im Inneren des Mantels liegt außerdem die Mantelhöhle, in der sich die Atmungsorgane befinden. Diese sind bei vielen wasserlebenden Schnecken Kiemen. Bei den Lungenschnecken hingegen ist die Mantelhöhle zu einer einfachen Lunge umgebildet, deren gut durchblutete Wand der Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft dient.

Torsion bei unterschiedlichen Schneckengruppen: a) Vorderkiemer; b) Zwischenstadium; c) Hinterkiemer; d) Lungenschnecke. Quelle: Urania Tierleben, Wirbellose 1 (1996). |

![]() Die Torsion und die gewundene Schneckenschale.

Die Torsion und die gewundene Schneckenschale.

Deshalb sind Schneckenschalen asymmetrisch und entweder rechts- oder linksgewunden – im Gegensatz etwa zur konzentrisch gewundenen Schale des Nautilus, eines der wenigen heute noch lebenden (rezenten) schalentragenden Kopffüßer. Die Drehrichtung der Schale kann bei manchen Schneckenarten systematische Bedeutung haben (siehe unten).

Links: Porzellanschnecke (Cypraeidae), Röntgenbild (Bild: Michel Royon). Rechts: Lebende Tiger-Porzellanschnecke (Cypraea tigris). (Bild: Nick Hobgood). Das Schalengewinde wird nur sichtbar, wenn man die Schale aufsägt oder im Röntgenbild betrachtet! (Quelle: Wikipedia). |

Obwohl die Schale kein eigentlicher Bestandteil des Körpers ist, sondern vom Mantel gebildet wird, besteht über den sogenannten Spindelmuskel (auch Hauptrückziehmuskel oder Hauptretraktor) eine feste Verbindung mit dem Körper der Schnecke. Der Muskel setzt an der inneren Schalenspindel an und ermöglicht es vielen Schnecken, sich vollständig ins Gehäuse zurückzuziehen. Ein Verlust der Schale wäre daher für die Schnecke tödlich. Der Rückzug in das Gehäuse, oft in Verbindung mit einem verschließenden Schalendeckel (Operculum, s. u.), dient dem Schutz vor Fressfeinden – bei landlebenden Arten außerdem dem Schutz vor Trockenheit und Kälte.

Schöne Landdeckelschnecke (Pomatias elegans), mit Schalen- deckel (Operculum). Bild: Michael Stemmer. |

Viele Schnecken – neben den meisten Wasserschnecken auch einige landlebende Arten wie die Landdeckelschnecken – besitzen einen hornigen oder kalkigen Deckel (Operculum), mit dem sie ihre Schalenöffnung verschließen.

Donau-Sumpfdeckelschnecke (Viviparus acero- sus). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Bei manchen Arten erfüllt dieser Deckel sogar zusätzliche Funktionen, etwa zur Fortbewegung oder zur Abwehr von Feinden: So wird die Große Flügelschnecke (Aliger gigas, s. o.) auch als "Fechterschnecke" bezeichnet, da sie ihren sichelförmigen Schalendeckel nicht nur zum Springen über den Meeresboden nutzt, sondern auch, um sich mit kräftigen Hieben gegen Angreifer zu verteidigen.

Bei anderen Schneckenarten, etwa den meereslebenden Turbanschnecken (Turbinidae), werden die porzellanähnlich glänzenden Schalendeckel (auch Shiva-Augen genannt) als Schmuckstein oder Glücksbringer, größere Exemplare auch als Briefbeschwerer, verwendet. In manchen Kulturen des Nahen Ostens und Ostasiens werden die Schalendeckel unterschiedlicher Meeresschnecken auch als Zutat für Räucherwerk verwendet.

Im Gegensatz zu diesem fest mit dem Fuß verwachsenen Operculum steht der Kalkdeckel, mit dem etwa die Weinbergschnecke (Helix pomatia) zur Überwinterung ihre Schalenmündung verschließt: Dieser wird als temporärer Verschluss gebildet, sitzt nicht fest am Körper und wird am Ende der Winterruhe von der Schnecke abgestoßen.

![]() Der Schalendeckel (Operculum).

Der Schalendeckel (Operculum).

![]() Die Überwinterung der Weinbergschnecke (Helix

pomatia).

Die Überwinterung der Weinbergschnecke (Helix

pomatia).

![]() Seitenanfang.

Seitenanfang.

![]() Beginn des Kapitels.

Beginn des Kapitels.

"Hüpfende" Cornu aspersum (vgl. Text). Bild: Robert Nordsieck. |

|

Kopf der rosigen Wolfsschnecke (Euglandina rosea). Quelle: CABI Digital Library. |

Der Schleim, der den gesamten Schneckenkörper bedeckt, schützt Landschnecken vor Austrocknung und wirkt zugleich als Gleitmittel. Bei Arten wie der Weinbergschnecke (Helix pomatia) kann in Gefahrensituationen sogar Blasenschleim abgesondert werden – ein besonders zäher, schaumiger Schleim, der Angreifer, wie zum Beispiel Ameisen, abschrecken kann.

Nacktschnecke (Arionidae) seilt sich an einem eigenen Schleimfaden ab. Rechts: Detailbild. Bild: Andreas Heidl. |

Damit Schnecken wie die Gefleckte Weinbergschnecke (Cornu aspersum) durch den Kriechschleim nicht zu viel Wasser verlieren, bewegen sie sich oft "hüpfend" fort, in dem nur Teile der Sohle den Untergrund berühren. Die wasserlebenden Schlammschnecken (Lymnaeidae) hingegen nutzen ihren Kriechschleim, um sich an der Wasseroberfläche hängend fortzubewegen (siehe Bild oben).

Doch nicht nur zur Unterstützung der Kriechbewegung nutzen Schnecken den Schleim: Manche Landnacktschnecken, wie etwa der Tigerschnegel (Limax maximus), können einen selbst produzierten Schleimfaden nutzen, um sich von einer höher gelegenen Position "abzuseilen". Der Tigerschnegel nutzt dies für seine spektakuläre Paarungsmethode.

![]() Bilderserie:

Die Paarung des Tigerschnegels

(

Bilderserie:

Die Paarung des Tigerschnegels

(![]() Playlist auf unserem

YouTube-Kanal).

Playlist auf unserem

YouTube-Kanal).

Weinbergschnecken können ihren Sohlenschleim mit Kohlendioxid anreichern. Das macht ihn leicht sauer und ermöglicht es, Kalk aus dem Untergrund zu lösen – eine Fähigkeit, die manche Arten, etwa die Sizilianische Weinbergschnecke (Cornu mazzullii), zusammen mit Bewegungen ihrer Schale, sogar nutzen, um sich kleine Höhlungen in Kalkstein zu graben. Bei anderen, räuberischen Schnecken wie der Dalmatinischen Raubschnecke (Poiretia cornea) enthält der Schleim zusätzlich litholytische Substanzen, mit denen sie die Schalen ihrer Beutetiere auflösen oder aufweichen können. So wird die Schale nicht mit Kraft, sondern mit Chemie bezwungen – bevor die Radula zum Einsatz kommt.

Dies sind jedoch nicht die einzigen wichtigen chemischen Eigenschaften des Schneckenschleims. Schnecken können auch andere Schnecken anhand ihrer Schleimspur einordnen. So vermeiden es Weinbergschnecken zum Beispiel, über die Schleimspuren anderer Weinbergschnecken zu kriechen - ein wirksames Mittel gegen Überbevölkerung in einem Biotop. Andererseits verfolgen Raubschnecken, wie die Rosige Wolfsschnecke (Euglandina rosea) ihre Beute - meist andere Schnecken - entlang deren Schleimspur. Zu diesem Zweck sind die Mundlappen der Wolfsschnecke, die Geruchsrezeptoren tragen, stark verlängert und ähneln einem dritten Fühlerpaar.

Nicht nur Schnecken nutzen die chemischen Eigenschaften des Schneckenschleims. Auch in der Kosmetikindustrie werden die nützlichen Inhaltsstoffe aus dem Schleim der Schnecken genutzt (vgl. wirtschaftliche Schneckenzucht).

Eine besondere Fortbewegungsmethode hat die meereslebende Veilchenschnecke (Janthina janthina) entwickelt: Sie bildet aus mit Schleim umhüllten Luftblasen ein Schleimfloß, an dem hängend sie von Meeresströmungen transportiert wird, bis sie zufällig auf ihre Beute, ebenfalls an der Meeresoberfläche schwimmende Quallen, trifft.

![]() Seitenanfang.

Seitenanfang.

![]() Beginn des Kapitels.

Beginn des Kapitels.

|

Schwarzer Schnegel (Limax cinereoniger) frisst einen Pilz. Video von Martina Eleveld auf YouTube. |

Räuberische Kegelschnecken (Conidae, auch Toxoglossa oder "Giftzüngler") besitzen eine Radula mit nur einem einzigen, harpunenartigen Zahn, der wie eine Injektionsnadel Gift in die Beute schießt.

Felsenbewohnende Napfschnecken (Patellidae), die Algen vom felsigen Untergrund abweiden, verfügen über eine starre, balkenförmige Radula mit zahlreichen breiten Zähnchen – die perfekte biologische Raspel. Die Napfschnecken-Verwandten (Patellogastropoda) wurden daher früher auch als Docoglossa oder "Balkenzüngler" bezeichnet.

Auch bei landlebenden Schnecken lässt sich die Ernährung anhand der Form der Radulazähne ablesen: Die Pflanzen fressende Weinbergschnecke (Helix pomatia) besitzt viele gleichförmige, breite Zähnchen. Die allesfressende Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) hat dagegen spitzere, längere Zähne. Und bei der räuberischen Rucksackschnecke (Daudebardia rufa) sind die Zähnchen lang, spitz und dolchartig – perfekt zum Ergreifen tierischer Beute, etwa von Regenwürmern, die zur Hauptnahrung dieser Schneckenart gehören.

![]() Die Ernährung der Schnecken (3 Teile).

Die Ernährung der Schnecken (3 Teile).

![]() Wikipedia:

Radula (Englisch).

Wikipedia:

Radula (Englisch).

Die Fortpflanzung der Schnecken ist nahezu so vielfältig wie die Gruppe selbst. Während viele Meeresschnecken einen komplizierten Entwicklungszyklus mit frei schwimmenden Trochophora- oder Veliger-Larven durchlaufen, legen Landschnecken ihre Eier an geschützten Orten ab – und aus ihnen schlüpfen fertig entwickelte Jungtiere, deren Gehäuse allerdings erst wenige Windungen trägt und später zusammen mit der Schnecke bis zum Erreichen der Geschechtsreife weiter wächst.

Weinbergschnecken bei der Paarung. Bild: Robert Nordsieck. |

Hinter dem linken Fühler dieser Flussdeckelschnecke befindet sich der Einströmsipho. Der rechte Fühler im Hintergrund ist zu einem Begattungsorgan umgebildet - es handelt sich also um ein Männchen. Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Im Gegensatz dazu gibt es unter den wasserlebenden "Vorderkiemer"-Schnecken (der Ausdruck ist systematisch veraltet) vor allem getrennt geschlechtliche Arten. So kann man bei der Flussdeckelschnecke (Viviparus contectus) männliche und weibliche Tiere an der Form der Schale unterscheiden. Außerdem bilden männliche Tiere einen Fühler zu einem Begattungsorgan um, das ebenfalls äußerlich erkennbar ist.

Zur Fortpflanzung besitzen Schnecken einen hochspezialisierten Genitalapparat, der oft zur Artbestimmung herangezogen wird - insbesondere bei äußerlich ähnlichen Arten. Der komplizierte Aufbau des Genitalapparats der Weinbergschnecke wird auf einer eigenen Seite beschrieben.

![]() Anatomie des Genitalapparats bei der

Weinbergschnecke (Helix pomatia).

Anatomie des Genitalapparats bei der

Weinbergschnecke (Helix pomatia).

![]() Fachbegriffe des Genitalapparats bei Clausiliidae (hnords.de).

Fachbegriffe des Genitalapparats bei Clausiliidae (hnords.de).

Besonders spektakulär ist das "Liebesspiel" mancher Schneckenarten: Bei der Weinbergschnecke und anderen Schnirkelschnecken (Helicidae) etwa wird ein kalkhaltiger Liebespfeil in den Körper des Partners gestoßen – dabei handelt es sich um einen kalkigen Sporn, der von hormonell angereichertem Schleim umhüllt ist. Diese hormonelle "Unterstützung" der Paarung verbessert die Chancen der einsetzenden Schnecke, ihre Gene weiterzugeben. Auch die Paarung des Tigerschnegels (Limax maximus) im akrobatischen Stil an einem Schleimseil von einer erhöhten Position herabhängend ist sehenswert und wurde sogar von David Attenborough in der BBC-Serie "Das Leben im Verborgenen" beschrieben.

![]() Der Liebespfeil.

Der Liebespfeil.

![]() Die Paarung des Tigerschnegels

(

Die Paarung des Tigerschnegels

(![]() Playlist auf unserem

YouTube-Kanal).

Playlist auf unserem

YouTube-Kanal).

Pantoffelschnecken (Crepidula fornicata) bei der Paarung. Bild: Keith Hiscock, Marine Life Network. |

Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplica- ta) bei der Paarung. Bild: Robert Nordsieck. |

Neben der Eiablage gibt es auch Ausnahmen: Manche Schnecken, z. B. in der Sumpfdeckelschnecken (Viviparidae) oder bei manchen Schließmundschnecken (Clausiliidae), bringen ihre Jungen bereits geschlüpft zur Welt – ein Phänomen, das man Ovoviviparie nennt.

Unter nahe verwandten Arten kann es außerdem zur Bastardbildung kommen: Bei einigen Gruppen wie den Schließmundschnecken (Clausiliidae) oder den Wegschnecken (Arionidae) kommt es zur Kreuzung verwandter Arten – etwa zwischen der eingeschleppten Spanischen Wegschnecke (Arion vulgaris) und der heimischen Roten Wegschnecke (Arion rufus). Diese Bastardierung wird bei Arion vulgaris mit der Verdrängung der einheimischen Arten in Verbindung gebracht.

![]() Literatur: Hybridisierung bei

Schließmundschnecken (Clausiliidae), nach NORDSIECK,

H. (2022): "European Door Snails (Clausiliidae)

I", Kap. 8, S. 156 ff.

Literatur: Hybridisierung bei

Schließmundschnecken (Clausiliidae), nach NORDSIECK,

H. (2022): "European Door Snails (Clausiliidae)

I", Kap. 8, S. 156 ff.

Artübergreifende Paarungen konnten aber auch zwischen unterschiedlichen Schnirkelschnecken-Arten (Helix und Cepaea oder Cornu und Cepaea) beobachtet werden, führen hier aber zu keinem Ergebnis. Hier liegt der Grund wohl eher darin, dass die Schnecken einen nur bedingt artspezifischen Lockstoff aussenden, um Paarungspartner anzulocken, worauf es auch zu Paarungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Arten kommen kann, ohne dass dies zur Hybridisierung führen würde.

![]() Speziesübergreifende Paarung

zwischen Helix und Cepaea.

Speziesübergreifende Paarung

zwischen Helix und Cepaea.![]() Die Fortpflanzung der Schnecken:

Weiterführende Informationen.

Die Fortpflanzung der Schnecken:

Weiterführende Informationen.

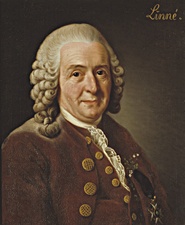

Carl v. Linné und das Titelblatt seines bekanntesten Werkes, des Systems der Natur (Systema Naturae, 10. Ed, 1758). Quelle: Wikipedia. |

Dieses Ordnungssystem hat sich im Laufe der Jahrhunderte stark verändert – angefangen beim Systema Naturae des schwedischen Naturforschers Carl von Linné (1707–1778), dessen binäre Nomenklatur viele bis heute gültige Artbezeichnungen prägte. Doch mit jeder neuen Erkenntnis, vor allem durch moderne genetische Methoden, musste auch manches umbenannt oder neu eingeordnet werden. So wurde etwa die früher als Helix aspersa bezeichnete Gefleckte Weinbergschnecke in Cornu aspersum umbenannt – ein Beispiel für die Dynamik dieser Wissenschaft.

Die wissenschaftliche Bezeichnung einer Schneckenart besteht dabei stets aus einem großgeschriebenen, latinisierten Gattungsnamen, einem kleingeschriebenen Artnamen und dem Namen des Erstbeschreibers, sowie dem Jahr der Erstbeschreibung. Im Fall der bekannten Weinbergschnecke etwa: Helix pomatia Linnaeus 1758 – Helix als Gattung, pomatia als Art, Linnaeus als der Erstbeschreiber und 1758 als Erscheinungsdatum von Linnés berühmtem Systema Naturae. Eine nahe verwandte Art ist die Gestreifte Weinbergschnecke Helix lucorum, ebenfalls aus der Gattung Helix. Ein weiteres Beispiel ist die fossile Schließmundschnecke Macrogastra (Macrogastra) reischuetzi H. Nordsieck, 2014 aus dem Miozän Niederösterreichs – hier ist zusätzlich in Klammern die Untergattung angegeben, sowie das Jahr der Erstbeschreibung.

![]() "Lateinische" Namen in der Systematik: Warum sind systematische Namen so

kompliziert?

"Lateinische" Namen in der Systematik: Warum sind systematische Namen so

kompliziert?

Lange Zeit wurden die Schnecken grob in drei Gruppen unterteilt: Vorderkiemer ("Prosobranchia"), Hinterkiemer (Opisthobranchia) und Lungenschnecken (Pulmonata). Doch moderne genetische Analysen zeigen: Die evolutionären Verhältnisse sind weitaus komplexer. Heute gelten Gruppen wie die Euthyneura ("Geradnervige"), zu denen sowohl Hinterkiemer als auch Lungenschnecken zählen, als natürlichere (monophyletische) Verwandtschaftskreise.

![]() Systematik der Schnecken.

Systematik der Schnecken.

![]() Systematik der

Meeresschnecken: Einleitung.

Systematik der

Meeresschnecken: Einleitung.

|

Cismar: Das Haus der Natur. Film: OstholsteinTV auf Youtube. |

Neben großen staatlichen Naturhistorischen Museen, von denen im deutschen Sprachraum das Senckenberg-Museum in Frankfurt und das Naturhistorische Museum in Wien mit ihren Molluskensammlungen wohl am bekanntesten sind, gibt es auch private Museen.

Die größte private Schneckensammlung in Deutschland befindet sich hingegen im Haus der Natur, einem privat geführten Naturkundemuseum in Cismar in Ostholstein.

![]() Senckenberg-Museum Frankfurt: Sektion Malakologie.

Senckenberg-Museum Frankfurt: Sektion Malakologie.

![]() Naturhistorisches Museum Wien: 3. Abt. Zoologie: Sammlung Mollusca.

Naturhistorisches Museum Wien: 3. Abt. Zoologie: Sammlung Mollusca.

![]() Museum Haus der Natur, Cismar,

Ostholstein.

Museum Haus der Natur, Cismar,

Ostholstein.

Auch viele Laien sammeln Schneckenschalen oder handeln mit ihnen. Manche Exemplare können – je nach Seltenheit – hohe Preise erzielen, etwa die Kegelschnecke Conus gloriamaris, die zeitweise für mehrere Tausend Dollar gehandelt wurde. Seit ihrer Wiederentdeckung im Jahr 1969 ist ihr Preis allerdings auf etwa 100 Dollar gefallen. Viele Meeresschneckenarten sind jedoch nicht nur durch Umweltveränderungen, sondern vor allem auch durch das übermäßige Absammeln für den Handel bedroht.

![]() Mehr zur

Conchologie (in Vorbereitung).

Mehr zur

Conchologie (in Vorbereitung).

![]() Club

Conchylia e.V.: Verein deutscher Malakologen und

Schalensammler.

Club

Conchylia e.V.: Verein deutscher Malakologen und

Schalensammler.

![]() Conchology.be:

Schalenhandel mit wissenschaftlicher Expertise.

Conchology.be:

Schalenhandel mit wissenschaftlicher Expertise.

![]() Marcus Coltro: Paris

Shell Show 2022.

Marcus Coltro: Paris

Shell Show 2022.

Lust auf mehr?

Diese Einleitung ist nur der Anfang. Erfahren Sie mehr über

die erstaunliche Vielfalt der Schnecken – von ihrer Rolle in der Forschung bis

zu ihrem Platz in Kunst, Küche und Kultur:

![]() Schnecken als

Forschungsobjekte (in Vorbereitung).

Schnecken als

Forschungsobjekte (in Vorbereitung).

![]() Schnecken in der

Kultur (in Vorbereitung).

Schnecken in der

Kultur (in Vorbereitung).

Letzte Änderung: 28.11.2025 (Robert Nordsieck).